Una tarde –ayer tarde- unos obrerillos se han apuñalado ante mis ojos, y he visto caer la sangre sobre sus camisas de domingo, y transformarse en flores las piedras de una calle donde jugaban unos niños. Y he visto luego, esta noche, a la luz de un farol y entre blancas batas asépticas, los rostros de tres muertos reciente. De tres muertos de odio. De tres héroes de barrio proletario. Tenía el mayor diecisiete años y una ancha frente de soñador sin alas. Estaban sus destinos acaso en acabar el uno poeta, el otro pintor, actor de cinema el otro. Y ahora están ya mudos y fríos para siempre, con una moza mueca de amargura en la boca y extraviados los ojos y las manos rígidas.

¿Qué sabe nadie, qué sabemos nosotros, del puñal que nos herirá, de las manos que nos estrangularán, de la bala que nos estallará la cabeza? ¿O en qué plaza, en qué calle, en qué ciudad, bajo qué cielo, caeremos un lozano día para no levantarnos más? Para que se nos extravíen los ojos y se nos amargue, con una conocida mueca, la boca. Para ser espectáculo de unas horas, entre trajes oficiales y ojos curiosos. Para que un periodista anónimo haga su crónica más cruenta, mientras muerde un bocadillo y sorbe un vaso de ginebra y chupa un cigarro que no sabe si es suyo o por qué caminos le han llegado. Para que unas llorosas mujeres se lamenten, y coman luego con más apetito aquella noche.

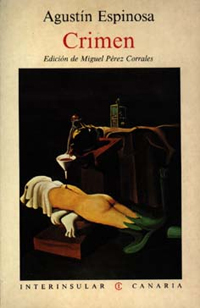

[De Crimen]

Complementos

Complementos